畑一面が紫色に染まる、不思議な在来種のもち麦

「そうねぇ、大体12町くらいだったかしら」

「1町=約1ha」とすると、約12haの広さ、ということになる。2020年のJAの調査によると、関東・東山地域での農家一戸あたりの農地面積の平均が1.56ha。それを考えると、相当に広い。その田んぼを、76歳になる塚田さんは旦那さんと二人で営み、小麦粉、お米、そして古代もち麦を育てている。事もなげにニコニコと教えてくれる塚田さんと話していると、それがいかに大変なことなのかを忘れてしまいそうになる。

「赤城おろし」という乾いた風が吹くこの地域では、土が乾きやすい。ところが、塚田さんの田んぼがある熊谷市西野の一帯の土は、元々利根川の氾濫などが起こる地域で水気を多く含む。屋根瓦の原料としても使われるなど、ほどよい粘土質で、いい作物が育つのだ。

12町の田んぼのうち、古代もち麦を育てるのは3町5反ほど。その土壌で育つ古代もち麦は、11月に条撒きした種が12月に芽を出しはじめ、翌年の3〜4月に一気に背を伸ばして5月に収穫期を迎える。不思議なことにこのもち麦は、収穫の2〜3週間ほど前、4月の下旬ごろになると穂が独特な紫色を帯びる。畑一面がやさしい紫色と黄金色に包まれ、薫風に揺れる光景はなんとも美しい。

「雨が降らなければ背が伸びないし、雨が降りすぎると紫色にはならない。しっかりと雨が降って、ちょうど収穫前に晴れた日が何日も続くと、綺麗に色が付くんですよ」

中途半端が嫌だから、生産も加工も全部自分で

5月に収穫されたもち麦は一度、静かな青火の遠赤外線でやさしく乾燥させてから袋に入れて保存される。元来、もち麦は炊く前に1〜2日ほど水に漬けておかないと固くなってしまうものだが、「忙しい主婦の方が使いやすいように」とプレスして押し麦にし、さらに3日間ほどかけて自宅の庭で天日干しをする。一度に干せる量に限りがあるため、天候を見ながら少しずつ加工していく。

現在のやり方にたどり着くまでにかかった時間は、およそ20年。生産から加工、そして販売まで行うことを1次産業から3次産業までを掛け合わせるという意味で「6次産業」と呼ぶが、塚田さんの場合、もち麦が本来持っている独特の風味と栄養価をなるべく保ったまま人の手に届けるために、自分で完結できる6次産業にたどり着いたのはある意味、当然のことだった。

農薬を使ったり、乾燥機械の設備を導入すればもっと多く出荷できる。加工に人の手を入れることもできる。だが、そうはしない。その分、手間も時間もかかるが農家としての自分の思いが勝った。

「自分が育てたものを届けるんだから、体によくて、おいしいものにしたいじゃない。例えば機械を入れてね、もっと効率的にって、できないことはないですよ。でも健康になってもらったり、美味しく食べてもらったりってことを一番に考えると、最後まで自分で面倒を見たくなっちゃうのよね。中途半端が嫌で」

豊富な食物繊維を含むスーパーフード、そして力強く独特の野性味をもつ食材として

塚田さんと同じく熊谷市内でビストロを営む吉田シェフは、古代もち麦の食材としての魅力をこう話す。

「最近は、いろいろな食材を見ていても“主張のある食材”が少ないんです。ある意味では、それが日本のいいところでもあるんですが、平均的な味と香りで、大きさも揃っているものが多い。ただ料理人としては、昔ながらのトマトの青くささやセロリの強烈な香りとか、そういうものに魅力を感じてしまいます。古代もち麦は、独特の野性味と苦味があって、栄養価も非常に高い。少しずつでもこういう力強い食材をつくる農家さんが増えてきているのは嬉しいことです」

一般的に、大麦が含有する食物繊維は、およそ白米の15〜20倍といわれる。また、お米に“うるち米”と“もち米”の品種があるように、じつは麦にも“うるち性”と“もち性”のものがある。粘りの少ない“うるち性”に比べ、“もち性”の大麦にはさらに多くの水溶性食物繊維が含まれているのだそうだ。

食べ始めてすぐに、古代もち麦の栄養価の高さを実感する人が多く、一度購入した人が、リピーターになることも多い。口コミでじわじわと広がり、今は地元の直売所だけでなく、ホームセンターのカインズなどでも取り扱いが始まるなど、さまざまな販売業者からの引く手も多い。

「ありがたいことに、買っていただいた方から『古代もち麦のおかげで健康になりました』というお声をいただくことが多いんです。“古代もち麦を食べてたらポリープが消えた”なんて報告してくれる方もいました。『うちで販売しませんか?』って言ってくれる人も来てくれるんだけど、そんなに多くは出荷できないから断ることも多くて、申し訳ないんですけどね」

「分家人種」と馬鹿にされた日々。見返す思いで女手一人、畑を育てた

元々、兼業農家を営んでいたご主人の家に嫁いできたという塚田さん。会社勤めをしていたご主人に代わって、塚田家の畑を一人で継いだ。当時はいまよりも面積は狭く、全部で7畝ほど(1畝は約1aで、1町の100分の1)。しかし当時は、畑を育てること以外の悩みのほうが大きかったという。

「主人の父親が次男で、分家になるわけ。本家だって1町くらいの畑だったと思うけど、当時はそれだけ面積があればちょっとした地主さんのような感じでねぇ、小さい村だったから。私のほうの田んぼは小さいし、本家からするとね、“分家人種”って呼ばれて、機械も買えないから本家から借りてやっていくしかなかった。県からいい話があったりしても、分家の方には下りてこなかったりね。本当に悔しかった」

けっして、順風満帆な環境からのスタートではなかった。それでも、自分の代ではどんな畑を育てようかと考えをめぐらせ、「無農薬で本当に体にいいものをつくりたい」という思いに辿り着いた。

「悔しさが原動力ではあったけど、トラクターも自分で動かしたり全部自分でこなせるようになってくるとね、楽しくなるんだよ。やればやっただけ付いてくるしね」

ほうれん草や小松菜などの野菜を育てる中で、女性農家で無農薬野菜を育てていることが徐々に注目されるようになり、地元紙などの取材などが来るようになった。そのうちに埼玉県から、女性として初めての農業委員にも推薦された。そして農業委員として県が主催する「彩の国有機100倍活動」の研修会に参加したとき、古代もち麦に出会う。

「ある企業の方がいらして、そこで古代もち麦の栄養のこととか栽培方法とかを講演を聞いて、“体にいいものをつくりたい”と思っていたから私にぴったりだなと思って。思わず“種を分けてください”ってその場でお伝えしました」

古くは西日本で育てられていたという在来種の大麦だったことにちなみ、“古代”もち麦と自分で命名。そこから20年の時間をかけて試行錯誤しながら、自分なりの栽培方法を見つけていった。

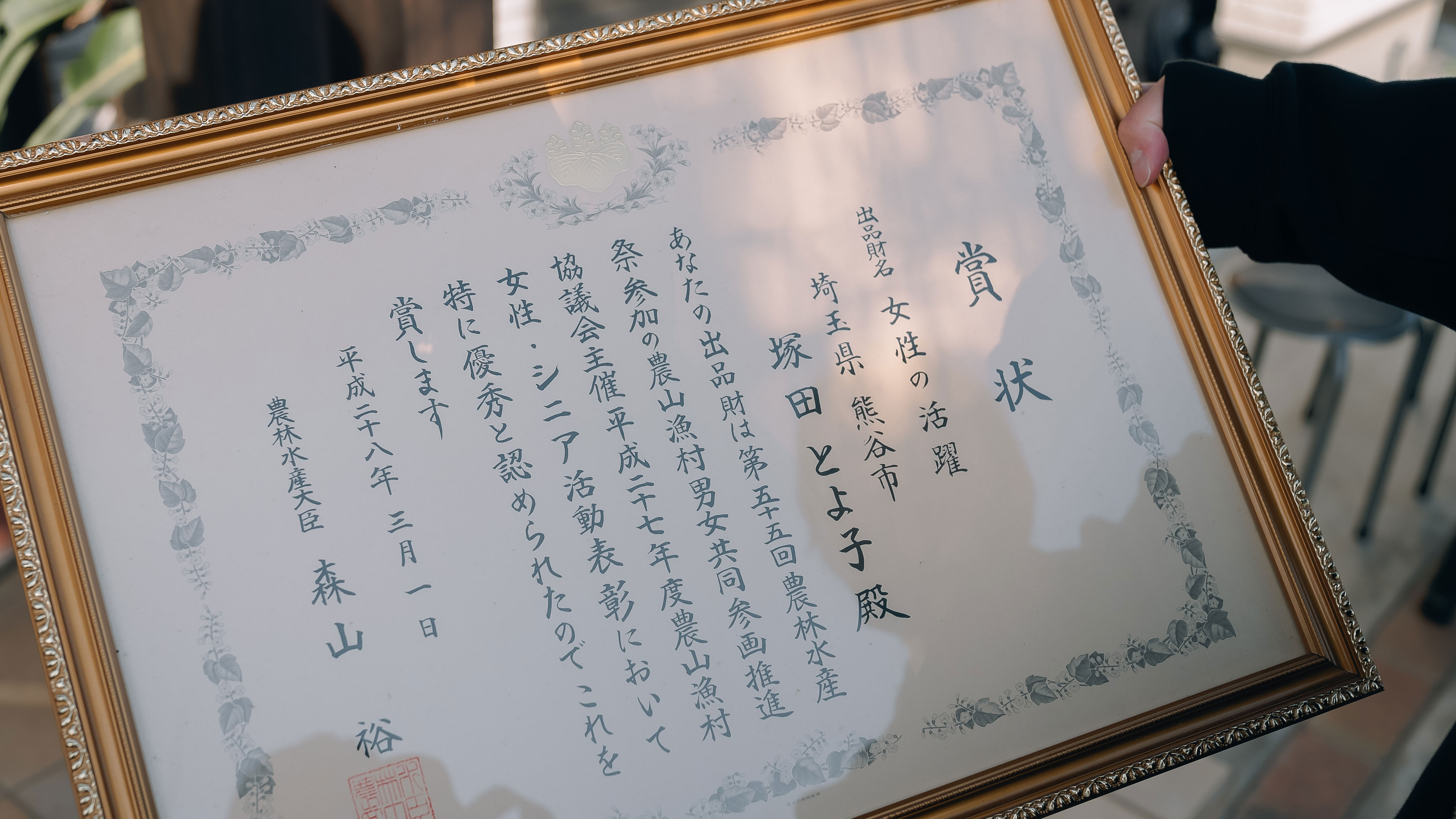

農林水産大臣賞を受賞。悔しさは忘れて、全力で今に向き合う

塚田さんの下の名前は、“とよ子”。漢字で書くと“豊子”で、それはそのまま「ゆたか農場」の名前の由来だ。定年を迎え、お勤めを終えたご主人も今は塚田さんとともに畑に愛情を注ぎ、米や米麹などの水稲系を受け持ち、夫婦二人で農業を営む。

取材の終盤、塚田さんは農林水産大臣賞を受賞したときのことを話してくれた。

「その時の審査委員長が明治大学の教授の方でね、受賞した後に教えてくださったんです。『今回、審査員の方全員が塚田さんを推薦していて、こういうことは初めてです』って。それで最優秀賞をいただいて本当に嬉しかった。園遊会にも出てね、今の天皇陛下と秋篠宮様とも握手しました。お父さんも一緒に行ったんだけどね、お父さんは燕尾服着られないんだよ。だって私のほうが、お呼ばれだったんだから(笑)」

「悔しさが原動力」。終始、笑顔で話をしてくれる今の塚田さんからは、そうしたかつての影は微塵も感じられない。2023年は、元日から近くにあるお寺でマルシェへの出店を依頼され、休みもなく年が明けた。忙しく回る日々の中で、塚田さんの顔はむしろ充足感に満ちているような気さえする。

「“分家人種”って言われて悔しかったときのことはね、主人から『そういう人たちがいて頑張れたんだから感謝しなさい』って言われたんですよ。最初は、『そんなこと言ったって!』って思いましたけど、こうして色々な方にお声をいただいて、園遊会にも出させていただいてね、『楽あれば苦あり、苦あれば楽あり』ってこのことだって思った。だからね、もう全部忘れることにした。だってね、ほら、今を楽しむほうがいいじゃない」

取材・文/郡司しう 写真/清水伸彦