料理でアートを表現する、美味のクリエイター

【81】永島 健志氏西洋創作料理

「料理はアートだ。こう思った瞬間から、自分らしさを表現するために料理をつくるということにスタイルが変わった」と語る、東京・広尾にある【81(エイティーワン)】の永島健志オーナーシェフ。幼少の頃はプロのサッカー選手を夢見ていた頃もあったが、海上自衛隊の護衛艦で調理室への配属をきっかけに料理の道へ。もともとアートやデザインを学びたいという思いが生んだ料理スタイルとは。新進気鋭の個性派料理人、永島健志シェフの横顔に迫った。

料理でアートを表現する、美味のクリエイター

「料理はアートだ。こう思った瞬間から、自分らしさを表現するために料理をつくるということにスタイルが変わった」と語る、東京・広尾にある【81(エイティーワン)】の永島健志オーナーシェフ。幼少の頃はプロのサッカー選手を夢見ていた頃もあったが、海上自衛隊の護衛艦で調理室への配属をきっかけに料理の道へ。もともとアートやデザインを学びたいという思いが生んだ料理スタイルとは。新進気鋭の個性派料理人、永島健志シェフの横顔に迫った。

料理のひとつひとつにコンセプトがあり、自分の思うことを料理で表現しているスペインの【エル・ブリ】。カタルーニャ地方にあるロザスという町にあり、三ツ星の世界ナンバーワンを5回獲得したことでも知られている。その店が一人の料理人に大きな影響を与えた。オーナーシェフ、フェラン・アドリア氏の本を見た瞬間、「これは現代アートだ」というカルチャーショックを受けたのは、【81(エイティーワン)】のオーナー、永島健志シェフ。彼はその独創的なスタイルに憧れると同時に、そこに料理人として目指すべきスタイルを見出だしたのである。

18歳で護衛艦の厨房に入り、イタリアン、フレンチ、スパニッシュと、さまざまなジャンルの料理を身につけた永島シェフには、30代で自分の店を出すという目標があった。最後の修業先を【エル・ブリ】に決めてスペインに渡った。半年間働き、「料理は自由で良いのだ」ということを学ぶ。

共に働くなかで、アドリア氏はよく「創造することは真似をしないこと」と口にした。料理に対する姿勢から、掃除ひとつ、食材の処理ひとつ、そのすべてが創造的になっているのだ。そこにはアドリア氏ならではの哲学があった。永島シェフは、常に挑戦と表現をし続ける姿勢が大切であることを実感すると同時に、自らも食の表現者になりたいと考えていた。料理を表現するということは、決して奇をてらった料理をつくるということではない。一つ一つの料理に持たせたコンセプトを、どんな食材でどのように形にしていくのかということなのである。それは自己表現を際立たせるための演出だともいえる。

美味しさだけではなく、ワクワクするような楽しさやドキドキするような面白さも加えたい。そんな思いで調理技術を駆使してつくる料理の数々。美しい盛り付けや、食材の意外な使い方などで設えた料理は、味わう人を感嘆させるが、永島シェフは、さらにもう一歩踏み込んだ「エンターテインメント性」を加えようとしていたのである。

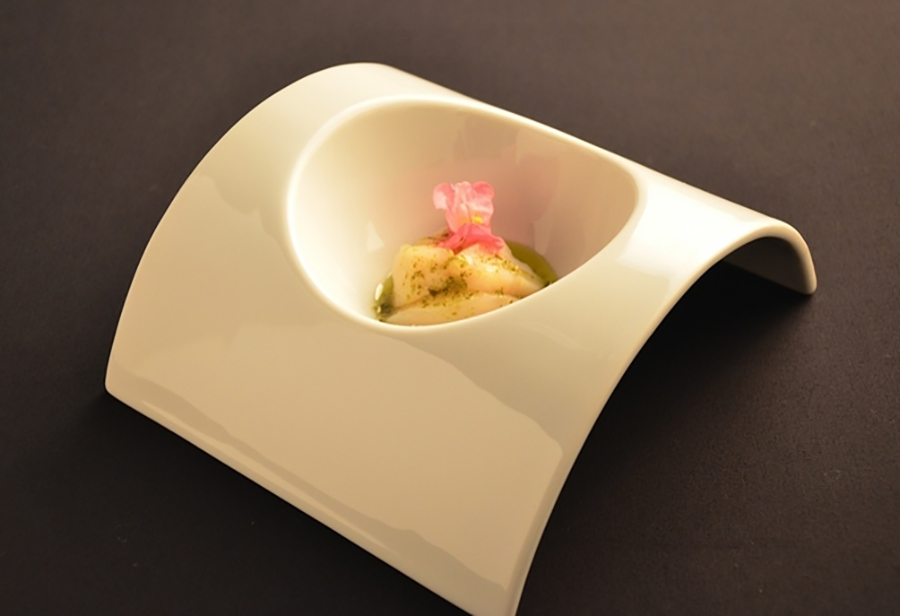

【エル・ブリ】での経験を経て帰国し、準備を重ねて2年後に【81】をオープンした。店内全体をキッチンに見立て、その中でお客様に料理を提供するという、空間全体を料理として体感させる設定で組み立てたコース料理。ワインもすべて料理に合わせて決めたものがテーブルサイドに準備され、グラスが空くとスタッフが継ぎ足してくれる。打ちっぱなしの壁に、料理人の立つ正面に向けてセットアップされたテーブル。コンセプトや料理内容についての説明を行った後、目の前で料理をつくり、提供していくスタイルは、まるでショーを観ているかのようだ。

「ライブ感や、その時の気分を大切にし、空間も食事と一緒に楽しんでいただきたい」と永島シェフ。時に料理の仕上げに泡をのせたり、ポットに入ったコロッケが登場したりといった見ための驚きはありつつも、料理そのものは、基盤を大切にしっかりとつくりこまれている。そんな永島シェフのアイデンティティが詰まった料理は、それぞれに必ずテーマが決まっている。

名古屋コーチンの上質な卵に出会ったことがきっかけでうまれた、『カルボナーラの再構築』。ローマで仕事をしていた頃、名物のカルボナーラをよくつくっていた永島シェフは、卵のおいしさを最大限に引き出す調理法はないかと考えた。けれども、一般的なカルボナーラでは自分らしさが表現できない。そこで永島シェフは、ジャンルの枠を取り外し、自身を表現する料理として欠かせないカルボナーラをつくろうと考えた。見ためにPOPで味わいに驚きと感動がある81独自のスタイルを追求して試行錯誤を重ね、生まれたのが『カルボナーラの再構築』だった。

テーマは「森」。鳥の巣をイメージした器の中には削ったペコリーノロマーノチーズとクリーム。その上に白トリュフのオイルと空気が注入された茹で卵が置かれている。スプーンを入れると中に入れた空気が反応して「パン」と弾け、白トリュフの香りが一面に広がる。流れ出す黄身を白身やチーズ、クリームと一緒によく混ぜ合わせていただく。カルボナーラをパスタと捉えるなら別物だが、卵料理と捉えれば、それに欠かせない食材がまんべんなく使われたこの料理は、まさに81流のカルボナーラと言える。

素材に対してはストレートかつシンプルに向き合い、コントラストをきかせながら、美味しさに演出というエッセンスを加えて昇華させたコース料理。東京の秘密基地に招かれた客のみが体感できる食のエンターテインメントショーは、そのうち国外で行われるようになるのかもしれない。

自衛隊の護衛艦の厨房に始まり、数軒のレストランで経験を重ねてと5年半の経験を重ねた永島シェフに、敢えてホールの仕事をさせることで、レストランで働くことの意義を教えた人物がいる。イタリアンの巨匠とされるサバティー二兄弟と25年間ともに働き、現在は代官山の【クオーレ・ディ・ローマ】というレストランで支配人を務める今泉

博氏だ。

ある人の紹介で【リストランテ・サバティーニ

青山】で働くこととなった永島シェフは、店で用意されている自分の服がホールスタッフ用の服だったことに驚いた。「料理人としての入店ではないのか」と問う永島シェフは、今泉氏から「すべてのスタッフがホールから始める」と言われ、従うこととした。ホールで接客をしながら、永島氏は、ホールでの仕事が店全体を見ることができると同時に、お客様と厨房をつなぐ大切な橋渡し役であることを知る。そして何より接客が楽しかった。ホールは「レストランとは何か」が最もよくわかる場所だったのだ。

この時の経験は、その後の永島シェフの料理人としての考え方に大きな影響を与えた。現在のショースタイルのおもてなしは、こうした経験から培われているに違いない。

撮影/関 尚道 文/ヒトサラ編集部

世界で勝負するために選んだ「鮨職人」の道

鮨2024.3.13 取材

世界を旅する大野氏、福岡の地で新展開

フランス料理2024.1.13 取材

【kiki harajuku】野田氏、日本料理に転身

日本料理2023.12.26 取材

パリが認めた星付きシェフ、虎ノ門ヒルズからの華やかな挑戦

フランス料理2023.11.27 取材

温め続けた「ターブル・ドット」でもてなす、第3章が始動

フランス料理2023.9.12 取材

YouTubeから広がる、料理の楽しさを伝える店

イタリア料理2023.7.28 取材

「デザイナー」として、宝石のような鮨を世界に発信する

鮨2023.7.24 取材

アジアNo.1ピザ職人が東京に!

ピッツァ料理2023.6.12 取材

「自由への翼」を得るための小型店舗のあり方

フランス料理2023.4.17 取材

「いま、食べたい」気持ちに応えるテンションの高い料理

イタリア料理2023.2.27 取材

アジアのトップシェフ二人がコラボした新店とは?

イノベーティブ料理2023.2.21 取材

三つ星仕込みの技をカジュアルな価格で

アメリカ料理2023.2.2 取材

人気YouTuberシェフ・「George ジョージ」が独立した理由

フランス料理2023.1.17 取材

蕎麦屋の地平を切り拓く

蕎麦2022.12.5 取材

「お客様ファースト」から生まれる幸せの循環

イタリア料理2022.11.7 取材

「100年続くレストラン」の一部になるということ

フランス料理2022.10.12 取材

滋賀・湖北の風景を料理に託して

イノベーティブ2022.9.11 取材

「僕は仕事ができない」――コロナ禍に安定した肩書きを捨て、46歳での転身

フランス料理2022.7.11 取材

生態系を旅する料理――南米1位のシェフが 東京で表現するもの

イノベーティブ・ペルヴィアン2022.6.29 取材

負けてよかった――「鉄人」の経験から学んだ料理との向き合い方

中国料理2022.5.5 取材

料理は時代を映す鏡。「鉄人」が考える、飲食業界の形

中国料理2022.5.2 取材

「日本文化の現代語訳」を表現、23歳の若き料理人

和食2022.4.3 取材

「失敗したら死のうと思っていました」

イノベーティブ2022.2.25 取材

最高級の食体験をカジュアルに。

イタリア料理2022.1.19 取材

「伝統と革新」~新時代のホテル料理長~

フランス料理2021.12.6 取材

“シャトー” を受け継ぐ

初の日本人シェフ

フランス料理2021.12.8 取材

世界の舞台で戦う、

たった3卓のレストラン

フランス料理2021.11.8 取材

“好き”を突き詰めた世界で、

ガストロノミー界に新風を

フランス料理2021.10.4取材

時代が求める声に耳を傾け、

食の世界を通してつくる、幸せのカタチ

イタリア料理2021.9.7取材

日本の繊細な季節感を精緻な技で表現、日々昇華されていくフランス料理を

フランス料理2021.7.28/8.6取材

しなやかなアイデンティティとチーム力を誇りに“100年後の京料理”をめざすシェフ

イノベーティブ・イタリアン2021.4.27取材

畑とレストランを両立し、真の「Farm to Table」を実践するシェフ

イノベーティブ2021.4.26取材

今日の自分にできることを全力で考え、ひたむきに取り組み、笑顔の連鎖を紡ぎ続ける料理人

日本料理2021.2.4取材

「当たって砕けろ」精神と圧倒的な頼られ力を持ち、料理界で独自の存在感を放つ

ステーキ2021.1.29取材

「カリナリープロデューサー」という肩書を持ち、食の世界に新しい価値を創造するシェフ

フランス料理2020.12.1取材

サービスマンから鮨職人に転身し

“鮨のグランメゾン”を目指す心熱き料理人

鮨2020.11.2取材

パスタで”世界”をとった

若き日本人シェフ

イタリア料理2020.3.25取材

研究を重ねて編み出した

唯一無二の“白いとんかつ”職人

とんかつ2019.11.20取材

中華の枠を飛び出し、

世界を旅して自分を見つけた料理人

中華2019.08.27取材

フレンチの“エスプリ”を

次の世代へ繋ぐ料理人

フレンチ2019.6.13取材

人と土地に眠る記憶を、

清らかな料理に仕立てるシェフ

モダンスパニッシュ2019.04.18取材

謙虚に向き合い、

真摯に遊ぶ“中華料理の達人”

中華 2019.3.6取材

パリ凱旋帰国後に挑戦する

新しいシェフの形

フレンチ 2018.11.28取材

料理業界に新たな価値観を

提示する革命家

フレンチ 2018.8.27取材

日本の大地の恵みを

鮮やかな感性でイタリア料理に昇華

イタリアン 2018.5.24取材

失われつつある日本の食文化

“だし”の物語を紡ぐ人

日本料理 2018.3.17取材

美しい旋律のように

記憶に残る料理をつくる人

フレンチ 2018.3.7取材

イタリア料理のボッテガ(工房)で、

伝統と革新に挑み続ける職人

イタリアン 2017.12.11取材

日本料理 2017.10.12取材

フレンチ 2017.7.27取材

フレンチ 2017.7.19取材

寿司 2017.5.17取材

中華 2017.4.13取材

フレンチ 2017.1.25取材

フレンチ

イタリアン 2016.10.10取材

日本料理 2016.6.24取材

日本料理 2016.5.24取材

イタリアン 2016.4.17取材

焼肉 2016.4.7取材

フレンチ

フレンチ 2014.9.2取材

イタリアン

フレンチ

フレンチ 2015.11.20取材

京料理 2015.10.26取材

フレンチ 2015.10.12取材

フレンチ 2015.9.22取材

フレンチ 2015.3.7取材

日本料理 2015.7.8取材

フレンチ 2015.3.5取材

イタリアン 2015.2.9取材

寿司 2014.12.12取材

フレンチ 2014.11.18取材

フレンチ 2014.10.15取材

フレンチ 2014.6.18取材

イタリアン 2014.8.14取材

イタリアン 2014.7.10取材

イタリアン 2014.7.7取材

寿司 2014.6.5 取材

西洋創作料理

フレンチ

日本料理 2014.11.20取材

中華

日本料理

和食

フレンチ

イタリアン

中華

イタリアン

カフェ

イタリアン

フレンチ

日本料理

中華

日本料理

日本料理

フレンチ

イタリアン

フレンチ

アジア料理

イタリアン